国内吃瓜爆料黑料网曝门:社交媒体时代如何影响公众舆论与隐私权的界限?

在社交媒体普及的今天,关于个人隐私和公众舆论的界限正受到越来越多的关注。吃瓜文化的盛行,让网络爆料和黑料曝光成为一种常态,甚至一些事件因而引发了广泛的社会讨论。

社交媒体与舆论形成

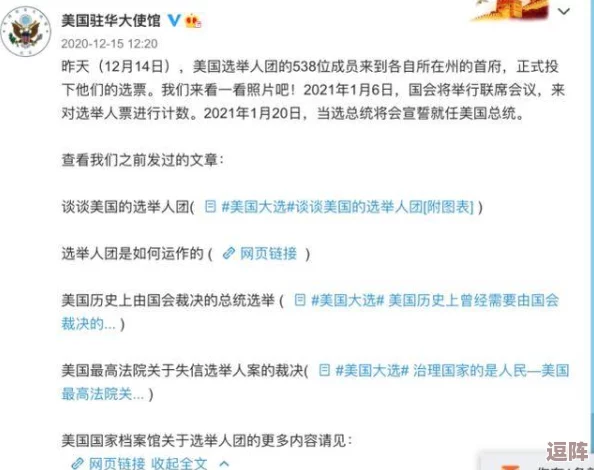

社交媒体极大改变了信息传播的方式。无论是微博、微信,还是各类短视频平台,用户都可以迅速发布、分享信息。这样的便利性不仅让真实的信息可以更快地传递出去,也让许多个人的隐私成为大众讨论的对象。例如,最近某位明星被曝出绯闻,评论区瞬间涌现出各种看法和猜测,甚至一些原本未成年人也参与其中,热烈讨论其私生活。

许多网友认为,社交媒体成为一种“聚众审判”的场所,知名度越高的人越容易受到舆论的放大和扭曲。“就算是错误信息,也能迅速传播,如同病毒一样。”一位资深媒体人这样评价。因此,有必要重新审视社交媒体如何塑造公众舆论,并思考背后的伦理问题。

隐私权与舆论风险

作为普通个体,在社交媒体的环境下,隐私权似乎越来越不受重视。在黑料曝光的案例中,许多人在没有任何确凿证据的情况下,就会被不实信息所影响,甚至陷入舆论危机。这种情况不仅影响了被曝光者的生活,也让许多普通人对社交媒体感到不安。

一位网友在平台上表示:“我不敢发太多个人生活的照片,生怕被误解,或者被恶意解读。”可见,无形的网络审判已经对个体的生活产生了深远的影响。随着社交媒体的普及,个人隐私权与公众的知情权、舆论形成之间的界限越发模糊。

法律与道德的双重考量

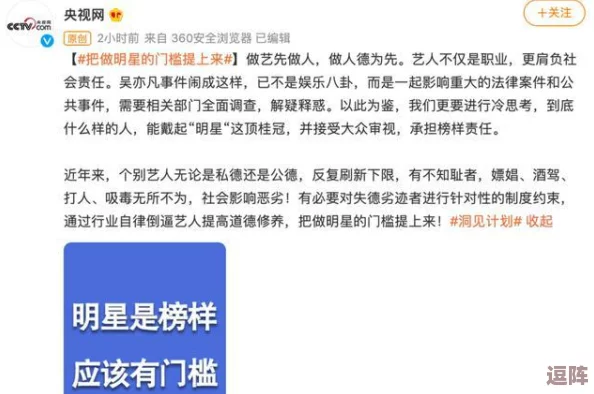

在法律层面,尽管国家已经出台一些法规来保护个人隐私,但对于网络爆料现象的法律规定仍显不足。许多时候,网友的言论并不受到足够的约束,恶意传播和构造谣言的问题依然存在。这让人们反思,如何才能在保证言论自由的同时,维护个人的隐私权。

同时,从道德角度来看,网民的言论自律显得尤为重要。在一条关于某知名人士的评论下,不同声音共存。然而,个体在表达观点时,是否应该考虑被评论者的感受?这不仅关乎网络礼仪,也关乎社会的文明程度。

在这样的背景下,讨论隐私权和公众舆论的界限成为一个重要议题。很多网友也积极参与其中,提出自己的看法和建议。不少人呼吁建立更加完善的法律制度,同时强调个人在信息传播时应有的道德自觉。

面对社交媒体的快速发展,回归到个体的思考,我们可以问自己几个相关问题:该如何在享受社交媒体带来的便利时,保持对他人隐私的尊重?在真相和谣言并存的环境中,怎样才能做出理性的判断?对于每个人来说,良好的网络素养显得尤为重要。